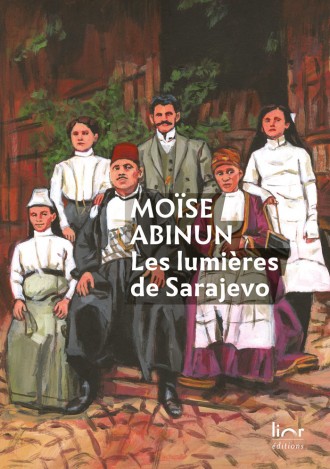

C’est tout un monde disparu que Moïse Abinun fait revivre pour nous : Sarajevo, ville frontière entre les empires ottoman et austro-hongrois et où les Juifs chassés d’Espagne ont trouvé un havre de paix. C’est dans cette communauté sépharade que l’auteur a vu le jour, le 14 mai 1912, dans une famille traditionnelle et très unie. Son père Samuel et sa mère Clara avaient fait un mariage d’amour ce qui n’était pas courant à l’époque ; mais ils étaient aussi cousins ce qui l’était plus et facilitait les choses. Ce qui frappe dans cette famille c’est l’aptitude au bonheur, à la fête et au partage malgré les difficultés matérielles et l’actualité menaçante. La Première Guerre mondiale éclate précisément à Sarajevo et la famille est aux premières loges. Samuel, emporté dans le tourbillon de la guerre fait le vœu, s’il s’en sort, de devenir rabbin. Grièvement blessé, il tiendra parole, et le jeune Moïse grandira de ville en ville, au fil des affectations de son père. Ces déménagements successifs nourriront peut-être une vocation précoce pour le voyage. À moins qu’il ne reprenne à son compte le rêve d’une mère qui n’avait jamais vu Vienne et le Danube. Doué pour les études, il les quitte néanmoins pour se faire tailleur et partir ainsi plus vite et plus loin. Ce sera Barcelone où il renoue en 1936 avec la terre de ses ancêtres. Chez son oncle Isaac, il rencontre sa fiancée, Mathilde. Encore une cousine, encore une histoire d’amour, mais comment rester romantique quand on se marie au sein d’une même famille ? Moïse résout brillamment l’énigme sentimentale. La guerre d’Espagne incite le jeune couple à partir, cette fois à Lyon, où ils échapperont de peu à la déportation durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ceci est une autre histoire brillamment contée par leur fille, l’écrivaine Clarisse Nicoïdski dans son roman Couvre‑Feux.

Ce qui est attendrissant dans ce récit, et c’est sans doute son point fort, c’est la simplicité du quotidien qui se joue devant le lecteur. On pleure, mais on sourit aussi.

La guerre durait tandis que nous grandissions dans la maison de nos grands-parents, que ma mère, inlassablement, se rendait à la fabrique sans jamais une fois se plaindre de l’effort qu’elle faisait. Levée avant l’aube, elle était déjà prête à sept heures ; en hiver, il faisait encore nuit dehors et seuls les murs, les rues, les visages étaient blancs de froid. De temps à autre, un réverbère allumé trouait l’obscurité de sa flamme vacillante. Parfois, dans mon lit, je m’éveillais pour humer l’odeur de chicorée que Nonna venait de lui préparer, celle des œufs brouillés qu’elle mélangeait au kaïmak, le fromage, celle des tranches de pain de maïs qu’elle tiédissait en les laissant un instant dans le four. J’entendais les deux femmes bavarder un peu, avec cette paresse du matin qui rendait leur conversation plus lente. Tous les bruits étaient feutrés. Toujours, il était question des hommes qui étaient au front, de la dureté de l’hiver, de la difficulté d’avoir de leurs nouvelles. Et je me faisais encore plus petit dans mon lit. De toutes mes forces, j’essayais de penser à mon père, de lui communiquer un peu de cette chaleur bienfaisante, de ce sentiment de protection que j’éprouvais à être ainsi sous la couverture un peu lourde, faite de morceaux d’étoffes assemblés. Je savais que dans un instant ma mère viendrait m’embrasser. Elle ouvrait doucement la porte pour ne pas nous réveiller, je faisais semblant de dormir ; elle se penchait vers moi, alors j’ouvrais les yeux, je la regardais et je pouffais de rire. Elle posait un baiser sur ma joue, caressait mes cheveux, me recommandait :

– Dors, encore, c’est très tôt ! Et sois sage aujourd’hui.