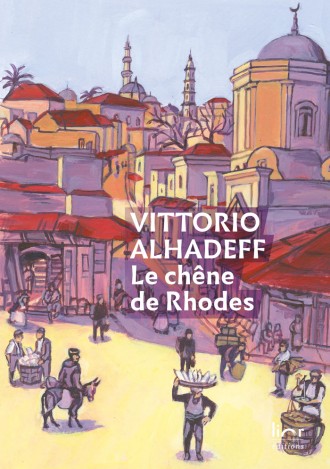

Un cavaliere, un chevalier tel est le titre qui vient spontanément aux lèvres à la lecture des mémoires de Vittorio Alhadeff. De Rhodes où il est né en 1904 à l’Argentine, en passant par Paris et Milan, il aura traversé le XXe siècle avec la grâce et l’aisance de ceux qui ont vécu une enfance heureuse au sein d’une illustre famille. Sans fausse modestie, il nous fait partager ses rencontres avec le maestro Arturo Toscanini, le Duce Benito Mussolini, Benedetto Croce qui l’incite à quitter l’Italie fasciste. Ce sera l’occasion d’un nouveau départ à Buenos Aires où le centre de gravité financier de la famille se déplace. Mais quelque chose s’était brisé entre-temps. De même que Vittorio nous fait partager le ressort intime de l’ascension d’une grande famille, il nous en confie la décadence. On n’aurait pas tout dit si l’on ne soulignait pas l’importance des femmes dans ce récit. On sera tenté de voir dans ces beaux portraits féminins, un reste ineffable de la culture méditerranéenne qui imprègne tout le livre.

Le charme essentiel de ce livre est qu’il mêle fort agréablement l’histoire de la grande famille Alhadeff développant des activités importantes de banque et de négoce, et l’histoire du monde environnant que Vittorio a eu l’opportunité de fréquenter au plus haut niveau.

Ses rencontres avec Mussolini par exemple, qui lui offre un poste de consul, aussitôt refusé avec panache; puis avec le célèbre avocat de Nicola, futur président de la République Italienne d’une virtuosité professionnelle étourdissante, sont des morceaux de bravoure.

J’étais ravi ; moi, toujours si renfermé, de lui raconter ma vie dans ses moindres détails, sans réticences et sans réserve. Je sentais la sympathie avec laquelle elle écoutait raconter mon enfance heureuse à Rhodes, mon amour pour les oiseaux et la nature, la musique, mes études à Pavie et à Paris; les « chers Frères » l’intéressèrent le plus : irlandaise et fervente catholique, ce sujet semblait la fasciner ; elle était manifestement heureuse de mon affection pour mes chers maîtres. Quand, entre deux gorgées de café espresso, j’abordai avec tristesse le sujet de la mésentente survenue entre mes parents et comment cette mésentente avait détruit notre foyer, elle posa légèrement sa main sur la mienne et me l’abandonna. Ce simple geste suffit à faire tomber toutes les barrières conventionnelles qui nous séparaient. Dès ce geste, spontanément, sans même nous en rendre compte, nous commençâmes à nous tutoyer et à nous appeler par nos prénoms. À partir de ce divin moment, toutes nos paroles, toutes nos phrases, aussi banales fussent-elles, furent pour nous chargées d’un sens secret que nous seuls pouvions comprendre.