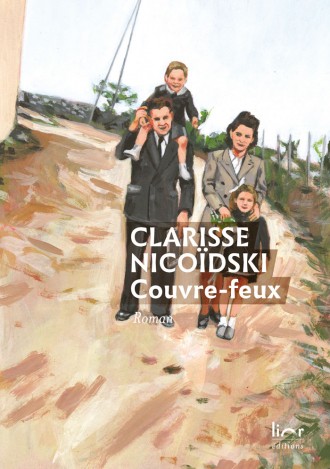

Lyon, 1943. Judith a quatre ans. Ses parents sont tailleurs, yougoslaves. Et juifs. Il faut donc se cacher, fuir sans cesse, parler à voix basse, jouer au catholicisme, se méfier de chacun, trembler au moindre bruit, louvoyer entre les rafles.

Judith est heureuse.

Sur fond d’apocalypse, voici une suite d’aventures cocasses dans ce Lyon devenu soudain un immense terrain de jeu. Voici un grand roman tantôt baroque, joyeux, et tantôt tissé de mort. Voici la douleur multiple d’une époque. Voici le portrait bouleversant d’une enfance qui fait, dans la terreur et malgré tout, son chemin.

– Quand je pense ! fit Mathilde… Quand je pense !…

Elle semblait absente, elle regardait Judith pourtant avec la même admiration que Maurice. Mais il y avait dans ses yeux quelque chose qui effrayait sa fille. Comme lorsqu’elle se parlait à elle-même et menaçait de tuer ses enfants si on venait les lui prendre. Une de ces peurs, qui se prennent pour de la folie. Ses yeux, grands ouverts, avaient l’air de voir ailleurs, plus loin, un spectacle d’horreur.

Judith était mal à l’aise. Elle aussi aurait voulu savoir. Que craignait-elle, Mathilde Naubim ? Que craignait-elle, qu’elle discernait et qui restait invisible aux autres ?

Judith prit sa poupée-torchon, s’assit par terre à côté de son petit frère, calé contre des coussins. On avait placé près de lui une tortue de bois, les quatre pattes en l’air – le ventre comme griffé à l’endroit où s’écaillait la peinture. La tortue, dans cette pose, cruellement retournée, était grotesque. Elle pouvait rester là toute la nuit, et même toute la semaine. Personne ne s’en occuperait.

Judith tendait l’oreille : Maurice et Mathilde, dans la langue des parents, parlaient d’elle, elle en était sûre. Ils imaginaient qu’elle ne comprenait pas, mais depuis le temps qu’elle les entendait, elle avait appris…

Judith riait bien du tour qu’elle leur jouait. Elle adorait toutes les indiscrétions, et celle-ci lui était facilitée. Certes, c’eût été plus drôle d’écouter à la porte ce que les grands disaient, en collant son oreille contre la serrure. Myriam lui avait montré. Mais cette fois, ce n’était pas mal non plus. La révélation était d’importance.

Madame Morel avait proposé de laisser Judith à la ferme. Ils pourraient l’adopter, elle deviendrait l’enfant de Liza. Qui serait si heureuse d’avoir un enfant. Qui n’en aurait pas, c’était certain. Madame Morel avait promis beaucoup de ravitaillement en échange.

Combien de livres de lard, contre Judith qui, venue avant terme, pesait trois livres à la naissance, pas un gramme de plus ? Une belle affaire pour les Naubim.

Judith étrangle machinalement sa poupée-torchon.

Qu’allaient donc décider les parents ?

Mathilde continuait son récit à Maurice qui l’interrompait parfois d’exclamations : « Ce n’est pas possible !… Pas possible !… Incroyable !… »

Madame Morel avait fait valoir que Judith ne manquerait de rien, serait élevée comme appartenant à la famille, et…

Judith ne perdait pas un mot de ce qui se disait : devant ses yeux passaient des images. Elle se voyait donnant la main à Liza, en train de dépecer un lapin. Elle lui arrachait la fourrure qui collait à sa peau. Il fallait apprendre à le faire. Elle vit la chambre qui sentait le miel, le linge dur et blanc, les jupons de la grand-mère morte… Un instant, elle se dit avec plaisir : « Je serai catholique, alors, quand je serai grande ? » C’était bien séduisant. Cela signifiait : toucher des étoffes inconnues, anciennes. Commettre des actes interdits. Avoir un ruban tue-mouches. Puis elle pensa que Mathilde et Maurice pourraient s’en aller un soir sur la route et la laisser, elle. Mais ne pas oublier Jacqui. Elle étreignit un peu plus violemment la poupée-torchon qui serait déjà morte plusieurs fois si elle n’avait eu cette résistance étonnante.

Mathilde repiqua une crise d’asthme. Les petites phrases courtes qu’elle utilisait s’enroulaient autour de la tête de Judith, descendaient jusqu’à son cou, la serraient fort. Comme si on eût voulu l’étrangler avec un torchon usé…

« Je ne veux pas rester toute ma vie chez les Morel qui sont bien gentils, s’écria silencieusement Judith. Les Morel qui ne sont ni papa, ni maman, ni Jacqui. »

Celui-ci s’était endormi la tête appuyée contre la fenêtre. Sur cour. Celle du couvre-feu. Il respirait doucement, profondément. Mathilde s’en aperçut, le souleva précautionneusement, et alla le coucher dans son berceau, tandis que Judith la suivait, un doigt sur la bouche. Pour ne pas faire de bruit.

De retour, Mathilde en disposant trois assiettes sur la table expliqua à Maurice qu’elle avait fermement répondu non à la proposition généreuse de la mère Morel.

– Les laisser. Même pas en rêve. Plutôt les tuer !